一、功能性消化不良定义与危害

功能性消化不良过去多称为非溃疡性消化不良,是一种常见病、多发病,表现为上腹痞满、餐后早饱、嗳气、烧心、吞酸、甚则上腹部疼痛等一系列消化不良的症状,而未发现胃肠道溃疡或肿瘤,并除外食道炎及肝胆胰腺疾病,症状多持续四周以上。

患病率可高达20%~40%,年发病率在1%以上,占消化病的5%左右。在胃镜、X线钡餐造影、B超等检查除了表现为慢性胃炎外,常无其他异常发现。

该病对应的中医病名为“胃脘痛”和“痞满”。中医虽无“功能性消化不良”这一病名,但对“痞满”、“中满”、“胃胀”、“胀满”、“腹胀”、“嘈杂”、“胃脘痛”、“纳呆”、“呕吐”、“吐酸”等相关症状的记载早在《内经》中就有所论述。

如《素问·六元正经大论》云:“木郁之发,民病胃脘当心而痛,上支两胁,膈咽不通,食欲不下”;《素问·异法方宜论》曰:“风寒冰冽,其民乐野处而乳食,藏寒生满病”等。

二、中医对功能性消化不良病因解析

1、病因

本病多为感受外邪、饮食不节、情志失调、劳倦过度、先天禀赋不足等多种因素共同作用的结果。

2、病位

本病病位在胃,与肝脾关系密切。

3、病机转化

本病初起以寒凝、食积、气滞、痰湿等为主,尚属实证;邪气久羁,耗伤正气,则由实转虚,或虚实并见。 病情日久郁而化热,亦可表现为寒热互见。久病人络则变生瘀阻。总之,脾虚气滞,胃失和降为FD基本病机,贯穿于疾病的始终。病理表现多为本虚标实,虚实夹杂,以脾虚为本,气滞、血瘀、食积、痰湿等邪实为标。

(1)脾虚气滞证

主症:① 脘腹痞闷或胀痛;② 食少纳呆。

次症:① 面色萎黄;② 嗳气;③ 疲乏无力;④ 大便稀溏。

舌脉:舌质淡,苔薄白;脉细弦。

证型确定:具备主症2项加次症1项,或主症第1项加次症2项。

治法:健脾和胃、理气消胀。

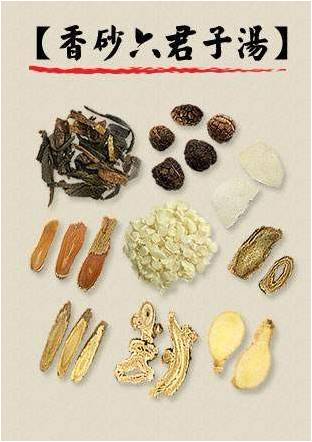

方药:香砂六君子汤(《古今名医方论》)加减,药用党参、白术、茯苓、延胡索、陈皮、广木香、砂仁、炙甘草。

加减:头晕心悸者,党参改为人参,加白芍、阿胶益气补血;脘腹胀满者,加苏梗、陈皮理气消胀;饮食积滞者,加焦三仙、莱菔子消食化积;兼脾虚下陷者选用补中益气汤加减。

(2)肝胃不和证

主症:① 胃脘痞满;② 两胁窜痛,情志不遂易诱发或加重。

次症:① 嗳气;② 口干口苦;③ 烧心泛酸;④ 急躁易怒。

舌脉:舌质红,苔白;脉弦或弦细。

证型确定:具备主症2项加次症1项,或主症第1项加次症2项。

治法:理气解郁,和胃降逆。

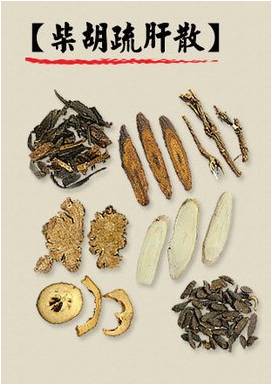

方药:柴胡疏肝散(《景岳全书》)加减,药用柴胡、枳壳、川芎、香附、苏梗、白芍、陈皮、法半夏、生甘草。

加减:嗳气、呕恶、反胃之肝郁气逆者加旋覆花、生赭石、沉香降逆和胃;纳呆、食少之饮食积滞严重者,加神曲、枳实、槟榔消食导滞;嘈杂吞酸者,加黄连、吴茱萸清肝泻火;胃痛甚加延胡索。

(3)脾胃湿热证

主症:① 脘腹痞满或疼痛;② 食少纳呆。

次症:① 头身困重;② 口苦口黏;③ 大便不爽而滞;④ 小便短黄。

舌脉:舌质红,苔黄厚腻,脉滑。

证型确定:具备主症2项加次症1项,或主症第1项加次症2项。

治法:清热化湿,理气和胃。

方药:连朴饮(《霍乱论》)加减。药物:黄连、姜厚朴、石菖蒲、法半夏、黄芩、陈皮、芦根、茵陈、薏苡仁。

加减:头身沉重者,加通草、车前子利水渗湿;脘腹胀满者,加枳壳、木香理气消胀。

(4)脾胃虚寒证

主症:①胃寒隐痛或痞满;② 喜温喜按。

次症:① 泛吐清水;② 食少纳呆;③ 神疲倦怠;④ 手足不温;⑤大便溏薄。

舌脉:舌质淡,苔白,脉细弱。

证型确定:具备主症2项加次症1项,或主症第1项加次症2项。

治法:健脾和胃,温中散寒。

方药:黄芪建中汤(《金匮要略》)加减,药用黄芪、桂枝、白芍、生姜、甘草、大枣、炒枳实、砂仁、肉桂。

加减:腹部畏寒者,加吴茱萸、高良姜温中散寒。

(5)寒热错杂证

主症:① 胃脘痞满或疼痛;② 胃脘嘈杂不适; ③ 胃脘喜温怕冷。

次症:① 嗳气;② 胃脘灼热;③ 口干口苦;④ 大便稀溏。

舌脉:舌质淡,苔黄,脉弦细或弦滑。

证型确定:具备主症2项加次症1项,或主症第1项加次症2项。

治法:辛开苦降,和胃消痞。

方药:半夏泻心汤(《伤寒论》)加减,药用清半夏、黄芩、黄连、干姜、党参、厚朴、神曲、浙贝母、乌贼骨、生甘草。

加减:腹泻便溏者,加茯苓、炒白术、山药、薏苡仁,健脾渗湿止泻;嘈杂反酸者,加黄连、吴茱萸、煅瓦楞子制酸止痛。

四、其他中医治疗方法

1、中成药治疗

-

胃苏颗粒:具有理气消胀,和胃止痛,适用于脾胃气滞证。

-

荜铃胃痛颗粒

-

:具有行气活血,和胃止痛之功,适用于气滞血瘀证。

-

气滞胃痛颗粒:具有舒肝理气,和胃止痛之功。适用于肝气犯胃证或肝气郁结证。

-

枳术宽中胶囊:具有健脾和胃,理气消痞之功。适用于脾虚气滞证。

-

达立通颗粒:具有清热解郁,和胃降逆,通利消滞之功。适用于肝胃郁热证。

-

香砂六君子丸(浓缩丸):具有益气健脾, 和胃之功,适用于脾虚气滞证。

-

越鞠丸:具有疏肝解郁、理气宽中,消痞之功,适用于气郁痰阻证。

-

参苓白术颗粒:具有健脾、益气之功。适用于脾胃气虚证。

-

温胃舒胶囊:具有温中养胃,行气止痛之功。适用于脾胃虚寒证。

-

健胃消食口服液:具有健胃消食之功。适用于脾虚食积证。

-

三九胃泰颗粒:具有清热燥湿,行气活血,柔肝止痛,消炎止痛,理气健胃之功。适用于除脾胃虚寒证的其他证型。

-

虚寒胃痛颗粒:具有益气健脾,温胃止痛之功,适用于脾胃虚寒证。

2、推拿疗法

现代临床研究证实,采用推拿治疗功能性消化不良可刺激中枢神经系统,使迷走神经兴奋性提高,使神经系统的功能恢复平衡,促使胃肠激素分泌及胃动节律恢复正常,从而有效改善功能性消化不良的主要症状。

临床上用推拿治疗功能性消化不良,循经或穴位或局部施术,手法以揉、震、按、摩、攘、擦等为主。常用经脉为督脉、膀胱经第一侧线,常用穴位为中脘、天枢、脾俞、胃俞、大肠穴、足三里,常用部位为腹部、背部。辩证属于肝脾不和者,可加掌推膻中及两胁;属于胃肠气滞者,可加腹部揉法、摩法;属于中焦虚寒者可加腹部擦法,并重擦督脉、腰骶部等。

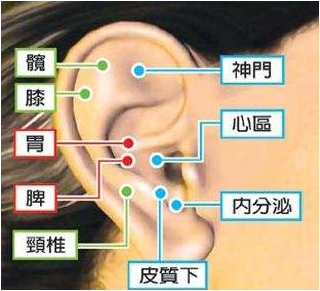

3 耳穴疗法

中医学认为耳是人体多条经脉的汇聚之地,如手足三阳经均联系耳部,阴经则通过经别合于阳经而与耳相通,故《灵枢·口问》云:“耳者,宗脉之所聚也”。人体各部均在耳廓上有对应的反射位置,耳廓某处的异常可视为其相应部位的病理反射。这种方法早在《黄帝内经》中就有记载。如《灵枢·师传》篇说:“视耳好恶,以知其性”,故刺激耳穴可调节其对应的人体器官和组织。

临床常用方法为王不留行籽或磁珠贴于耳穴,然后二耳交替按压。常用耳穴为脾穴、胃穴。辩证属于肝脾不和者,可加肝、交感穴、神门穴;属于胃肠气滞者,可加三焦、腹穴;属于中焦虚寒者可加肾、皮质下穴;属于湿热中阻者,可加三焦、大肠穴;属于痰湿中阻者,可加三焦、内分泌穴等。

这里推荐炎黄东方与与中国音乐学院联合创作的乐药,共计100首。

配合乐络仪经络梳理电耳针共同使用,可达到耳穴按摩、舒缓情绪,调理情志,优化睡眠的作用。