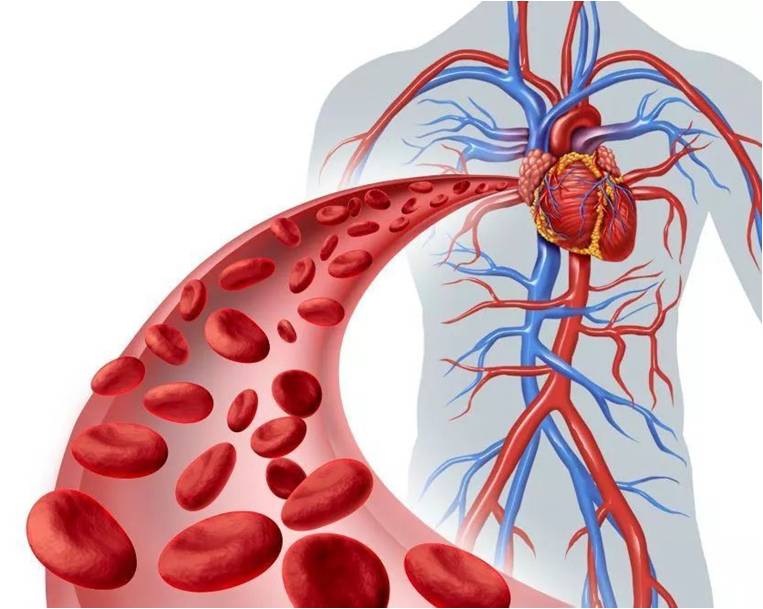

目前,心血管疾病已经成为威胁人类生命疾病的头号杀手,全球每10例死亡病例中就有1例因心血管疾病造成,中国每年因心血管疾病导致死亡的病例已达到400万。保护心脏,预防心血管疾病已刻不容缓。中医对心有独特的认识,它将心与小肠、脉、面、舌等相互联系。从整体上进行心与小肠系统的调养。

心位于胸腔偏左,膈膜之上,肺之下,圆而下尖,形如莲蕊,外有心包卫护;小肠居腹中,上接幽门,与胃相通,下连大肠,包括回肠、空肠、十二指肠。

中医认为,心,在五行属火,为阳中之阳脏,主血脉,藏神志,为五脏六腑之大主、生命之主宰。心与四时之夏相通应。心有血肉之心和神明之心之别。血肉之心,即指实质性的心脏;神明之心是指脑接受和反映外界事物,进行意识、思维、情志等精神活动的功能。小肠主受盛化物和泌别清浊。与心相表里,属火属阳。

一、心

心为阳脏而主阳气,为阳中之太阳。心的阳气能推动血液循环,维持人的生命活动,使之生机不息。心脏阳热之气,不仅维持了心本身的生理功能,而且对全身又有温养作用。故凡脾胃之腐熟运化,肾阳之温煦蒸腾,以及全身的水液代谢、汗液的调节等等,心阳皆起着重要作用。

1、心主血脉

心主血脉指心有主管血脉和推动血液循行于脉中的作用,包括主血和主脉两个方面。

(1)心主血:指心脏和脉管相连,形成一个密闭的系统,成为血液循环的枢纽。心脏不停地搏动,推动血液在全身脉管中循环无端,周流不息,成为血液循环的动力。所以说:“人心动,则血行于诸经,……是心主血也”(《医学入门·脏腑》)。

(2)心主脉:指中医通过触摸脉搏的跳动,来了解全身气血的盛衰,作为诊断疾病的依据之一。在正常生理情况下,心脏的功能正常,气血运行通畅,全身的机能正常,则脉搏节律调匀,和缓有力。否则,脉搏便会出现异常改变。

心主血脉的生理功能提现了:心脏的正常搏动,主要依赖于心之阳气作用。心阳气充沛,才能维持正常的心力、心率和心律,血液才能在脉内正常地运行;其次,血液的正常运行,也有赖于血液本身的充盈和脉道的滑利通畅。所以,心阳气充沛,血液充盈和脉道通利,是血液运行的最基本的前提条件。其中任何一个因素异常,都可改变血液循行状态。

心主血脉的生理作用可以帮助人体行血以输送营养物质。心气推动血液在脉内循环运行,血液运载着营养物质以供养全身,使五脏六腑、四肢百骸、肌肉皮毛,整个身体都获得充分的营养,藉以维持其正常的功能活动。二是生血,使血液不断地得到补充的作用。胃肠消化吸收的水谷精微,通过脾主运化、升清散精的作用,上输给心肺,在肺部吐故纳新之后,贯注心脉变化而赤成为血液,故有“心生血”(《素问·阴阳应象大论》),“血生于心”(《质疑录》)之说。

2、心主神志

心主神志,即是心主神明,又称心藏神。

(1)在中医学中,神的含义主要有三:其一,指自然界物质运动变化的功能和规律。所谓“阴阳不测谓之神”(《素问·天元纪大论》)。其二,指人体生命活动的总称。凡是机体表现于外的“形征”,都是机体生命活动的外在反映,无不包含于神的范围。其三,是指人们的精神、意识、思维活动。即心所主之神志。

(2)心主神志的生理作用:其一,主思维、意识、精神。在正常情况下,神明之心接受和反映客观外界事物,进行精神、意识、思维活动。即是心具有接受和处理外来信息的作用。产生精神和思维活动,对外界事物作出判断。其二,主宰生命活动。“心为身之主宰,万事之根本”(《饮膳正要·序》)。神明之心为人体生命活动的主宰。五脏六腑必须在心的统一指挥下,才能进行统一协调的正常的生命活动。“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也”(《灵枢·邪客》)。

心主血脉和心主神志的生理功能也会相互作用和影响。气、血、津液、精等是人体脏腑功能活动的物质基础。神志是心脏生理功能之一,心脏运送血液以营养全身,也包括为自身提供生命活动必要的物质,所以就这个意义讲,又说血液是神志活动的物质基础。故曰“血气者,人之神”(《素问·八正神明论》,“血者,神气也”(《灵枢·营卫生会》)。因此,心主血脉的功能异常,亦必然出现神志的改变。

二、小肠

小肠化物而泌别清浊,将水谷化为精微和糟粕,精微赖脾之升而输布全身,糟粕靠小肠之通降而下传入大肠。升降相因,清浊分别,小肠则司受盛化物之职。小肠之升清降浊,实为脾之升清和胃之降浊功能的具体体现。

小肠的生理功能主要提现在受盛化物和秘别清浊两方面

1、主受盛化物

小肠主受盛化物是指小肠具有接受和消化食物的作用,包括受盛和化物两个方面。

(1)小肠主受盛:指小肠盛受了由胃腑下移而来的初步消化的饮食物,起到容器的作用,小肠受盛功能失调,传化停止,则气机失于通调,滞而为痛,表现为腹部疼痛等。

(2)小肠主化物:指经胃初步消化的饮食物,在小肠内必须停留一定的时间,由小肠对其进一步消化和吸收,将水谷化为可以被机体利用的营养物质,精微由此而出,糟粕由此下输于大肠。如化物功能失常,可以导致消化、吸收障碍,表现为腹胀、腹泻、便溏等。

2、主泌别清浊

泌别清浊,是指小肠对承受胃初步消化的饮食物,在进一步消化的同时,并随之进行分别水谷精微和代谢产物的过程。

(1)分清:就是将饮食物中的精华部分,包括饮食化生的津液和食物化生的精微,进行吸收,再通过脾之升清散精的作用,上输心肺,输布全身,供给营养。

(2)别浊:一是将饮食物的残渣糟粕,通过阑门传送到大肠,形成粪便,经肛门排出体外;二是将剩余的水分经肾脏气化作用渗入膀胱,形成尿液,经尿道排出体外。因为小肠在泌别清浊过程中,参与了人体的水液代谢,故有“小肠主液”之说。所以张景岳说:“小肠居胃之下,受盛胃中水谷而分清浊,水液由此而渗入前,糟粕由此而归于后,脾气化而上升,小肠化而下降,故曰化物出焉”(《类经·脏象类》)。

小肠的受盛化物和泌别清浊,即消化吸收过程,是整个消化过程的最重要阶段。在这一过程中,食糜进一步消化,将水谷化为清(即精微含津液)和浊(即糟粕,含废液)两部分,前者赖脾之转输而被吸收,后者下降入大肠。